那覇市内で調査(2009/11/06)したところ、97%(n=67)のハイビスカスに盗蜜の跡が見られた。

花の上面からアプローチして蜜を摂取する行動は見られなかった。

上田(1991)によると、沖縄本島、先島諸島、台湾、そして小笠原での記録はあるが、奄美本島を北限として、それより北緯度では、この行動が見られなかったという。

亜種リュウキュウメジロ(主に南西諸島に分布)、亜種ヒメメジロ(台湾以南に分布)、小笠原諸島の交雑個体群では見つかっているが、亜種メジロ、亜種シチトウメジロ、亜種ダイトウメジロ、亜種シマメジロでは観察されなかったという(上田

1999)。

写真2、ハイビスカスへの盗蜜の跡

出来た孔には、小さなアリが群がって2次的な盗蜜が行われていた。

参考文献:

上田恵介・長野康之、1991.ハイビスカス

Hibiscus cvs.の花から盗蜜する小笠原のメジロ

Zosterrops japonica. Strix 10: 63-72.

上田恵介・唐木雅徳、1997. セイロンベンケイBryophyllum pinnatum(Lam)Kurzの花から盗蜜する小笠原のメジロZosterrops

japonica. Strix 15: 122-126

上田恵介、1999、日本南部の島々におけるメジロ

Zosterops japonicaの盗蜜行動の広がり、Jpn.J.Ornithol.47:79-86,1999

8.Ipomoea属植物(ヒルガオ科)に対するメジロの盗蜜行動

ノアサガオI.indicaへの盗蜜痕

1.はじめに

盗蜜とは花卉の受粉に寄与することなく、花弁を破壊して蜜を摂取する行為である。

生物学者チャールズダーウィンは、共進化という観点から、これを「インチキ」と評したが、今日では昆虫・鳥類で広く観察される行動とされている。

日本国内において、メジロは、伊豆七島・小笠原諸島・沖縄本島においてハイビスカス・セイロンベンケイなどに対して広く盗蜜を行った観察事例があるが、筆者が「沖縄本島、金武町において、

Ipomoea属2種の花卉に対する盗蜜行動が観察したので報告する。

2.植物の概要

ノアサガオ

I.indicaは沖縄在来の雑草で、田の畦などでよく見る。

モミジヒルガオ

I.cairicaは北アフリカ原産と言われ、より肉厚で紫色の花弁を有する。

両種とも、ヒルガオ科で、沖縄では広く自生、周年開花し、園芸品種としても広く利用されている。

3.観察地と観察方法の概要

沖縄県金武町は、水田と田芋田が広がる農耕地帯で、ハイビスカスの群落では年間を通じて盗蜜行動が盛んである。2009年10月から週2-4回の観察を行い、その他の植物の花卉に対するメジロの盗蜜行動について観察した。

4.結果(盗蜜行動の概要)

(1)2010年1月31日にモミジヒルガオ・ノアサガオに対する盗蜜行動を観察した。23.08%(n=26)の花卉に盗蜜跡を見た。 畦に生えているモミジヒルガオに対して、5羽の群れが盗蜜を繰り返していた。車をブラインドにした撮影を行ったところ、行動パターンは次のとおりであった。

①花弁を突いて穴を開ける。

②嘴を上に押し上げて引き裂く。

③嘴で花弁を挟んで軽く保持する。

④舌を差し込んで盗蜜を行う。

(2)同日、畦のギンネム等に寄生するノアサガオには、41.18%(n=17)の花卉に盗蜜跡を見た。

5.その他

この日の調査ではこの

Ipomoea属2種に比較的高率に盗蜜を見たが、3月から7月現在まで、殆ど盗蜜痕を見ることはなかった。しかしハイビスカスに対しては、通年20-80%の盗蜜が行われており、

Ipomoea属の植物は、明らかに盗蜜被害率が低かった。また、これらの花弁をなめてみると甘さは感じられず、ハイビスカスと比較して糖度が低いものと思われた。

9.転位行動と思われたメジロの盗蜜行動の観察事例

メジロ亜種リュウキュウメジロ(亜種メジロよりも腹が白っぽい)

メジロ亜種リュウキュウメジロ(亜種メジロよりも腹が白っぽい)

2010年2月11-13日、与那国島比川のエビ養殖場脇のノアサガオ集落に盗蜜痕を発見し、

滞在中に何回かその場所を巡回したところ、キマユムシクイの2羽以上の群れと、メジロの

4羽以上の群れが遭遇した。メジロは、ノアサガオの花弁を引き裂いてそのまま立ち去った。

花弁を咥えて舌を入れるというような時間は無かったように思えた。その後も、キマユムシ

クイはこの近辺で頻繁に確認された。

八重山諸島では過去の報告で沖縄本島と比較して盗蜜のケースはなぜか極めて少ない。

しかも蜜量の少ないノアサガオの花卉にも関わらず、この場所でのみ頻繁に本行動が観察

されることは、何らかの理由があるように思える。

蜜を吸うために盗蜜を行ったと言うよりも、攻撃性を転化する、ある種の転位行動のよう

にも思えた。つまり、競合する同種・別種への攻撃性を、花卉の破壊行動で紛らわしてい

るか、同種異種の個体に対する示威行動のようにも思えた。

また、冬季の金武、漫湖公園などで観察される10羽以上の大きな群で行われる盗蜜は

小さな群れで行われる行動と比較して、連続的で乱暴な印象があり、採食以外の意味合

いがあるようにも思える。

2.キジラミの出す汁を吸うメジロについて

10月7日、ハイビスカスの萼を突くメジロを見た。何をついばんでいるのかは見えなかったが、メジロが飛び去った後、萼を見ると小さな虫がびっしりと付いていた。盗蜜行動としてよく見られる萼の損傷は見られなかった。後日、写真を撮って確かめてみると、成虫が黒い羽虫で、幼虫は白い半透明の虫であった。アリマキあるいは、キジラミと思われる。そのため、メジロは、その虫を食べていたか、虫の出す、甘露を舐め取っていた可能性が強い。上田らによると、メジロはキジラミ類の出す甘露を吸うことがあると言う(花と虫と鳥のしがらみ進化論、築地書房)。

なお、沖縄では蝶も、キジラミの汁を吸うことがあるというから驚きである。

3.コガネノウゼン(Tabebuia chrysotricha Mart. ExDC)に対する盗蜜

南米原産。ハイビスカスよりやや小さい黄色い花が3月から5月にかけて密集して咲く。

沖縄や奄美で、街路樹として植えられている黄色いコガネノウゼンを沖縄の人々はイッペイ

と呼んでいるが、同属別種で和名がイペーと呼ばれる紫色の花もあり、混乱がある。

ハイビスカスに対する盗蜜とはかなり違った行動が観察された。

(1)蜜利用=(吸蜜あるいは盗蜜)の方法が4つある。

①花弁中央から吸蜜もしくは花弁を舐める。

②なんらかの理由で存在する花弁の裂け目を利用する盗蜜。

③花弁を引き裂いて蜜源にアプローチする盗蜜。

④萼と花弁の隙間に嘴をねじ込む盗蜜。メジロはつぼみに対しても盗蜜行動を取る。

(2)大きく裂けている花弁が1割程度あった。

すべてメジロが引き裂いたものとは考えにくい。ヒヨドリやシロガシラが引き裂いた

か?、メジロの裂いた花弁が風で広がったのか?、自然に裂けるようにできているのか?

(3)蜜が流れてしみこむ。

ヒヨドリは吸蜜をするだけではなく花弁を食べていた。この花弁は白菜のような皺や細

かい繊毛があって、流れ出た蜜がしみこんでいる。メジロは花弁を舐める。

(4)亜種シマメジロあるいは亜種メジロ?

と思われる9羽の群れが盗蜜行動を行なっていた(写真)。腹が濃い葡萄色で、嘴が

大きい。亜種リュウキュウメジロ以外のメジロが盗蜜を行うのを見たのは初めてだった。

4.ハイビスカス4品種に対する盗蜜行動の違い

ハイビスカスHibiscus rosa-sinensisは18世紀にリンネによって記載された。しかし、その当時、すでに

交雑種であり、元々はインド洋のどこかの原産とも言われる。長い品種改良の歴史により、品種によっ

て染色体数は36から225まであるほか、種子は作らないものが多い。

沖縄におけるハイビスカスの歴史は古く、琉球王朝が徳川家康に献上したという記録もある。幕末に

ペリー提督が琉球王国に要求したものがハワイに持ち込まれたりしている。

沖縄の公園等によく植えられている代表的なものは、オールドタイプというカテゴリーの

アカバナ(右)とペインテッドレイディ(左)である。アカバナは、1日しか咲かず、総じて蜜量

も少ない。色は赤く、萼は薄い。年間を通じて花の数が多い。密生するため生垣に用いら

れる。 ペインテッドレイディ(通称上向き)は花が大きく、最長5日間咲くので、蜜が溜まり

濃縮されていることがある。そのためか、アカバナと違い、夏にも高い盗蜜被害率を示す

ことがあった。また連日盗蜜を受けて、複数の孔があることがある。

フィジアンホワイトという品種(左)は白っぽい花弁に中心部が赤い。漫湖公園には少数ある。

蜜量は多く、盗蜜痕を調べるため手に取ると蜜がたれることがある。しかし、ペインテッドレイデ

ィと比較して盗蜜被害率は低かった(n<1-20)。鳥は赤い色を好むというので、色彩が原因だろ

うか?また場所的な要

因もあるかもしれない。

上記3品種に対するメジロの盗蜜行動は、萼に孔を開ける穿孔型がほとんどであった。それ

に対し、ブリリアントという品種(右:小笠原と呼ばれることがある)については、萼と花弁の隙

間に嘴を差し込んで切り裂くタイプの盗蜜様式が殆どだった。萼・花弁が厚く、花弁に密着して

いるためと思われる。小笠原諸島では、ブリリアントが殆ど(上田ほか2011)ということで、やは

り切り裂き型が多いと報告されている

(上田・長野)。

<参考文献>ハイビスカス 今帰仁ハイビスカス同好会 NPO法人沖縄有用植物研究会 H22

.10初版

5.有毒植物に対する蜜利用がないこと

キョウチクトウは大気汚染・塩害に強く、常緑樹で落ち葉も少なく、手入れも要らない

ので、日本中に普及している。那覇市の公園でも、キョウチクトウが植えられていて、ピ

ンク色の花がたくさん咲いている。しかし、これは意外な有毒植物であって、枝を切り取

ってワリバシ代わりにした人間が樹液の毒で死んだという話(本当か?)もある。バーベ

キューの串代わりにして9人死人がでたフランスの事例(wikipedia)もある。ローマ時代に

黒海周辺へ遠征した兵士がキョウチクトウ由来の蜂蜜を食べて酩酊・錯乱したという記

録もある(アナパシス wiki)。葉を食べると牛が死ぬという話は獣医学の教科書にも載

っている。ジギタリス様の強心作用があるのだそうだ。

今まで注意してみていたが、7月になって初めてキョウチクトウの蜜を吸っているメジロ

とヒヨドリを観察することができた。シロガシラの幼鳥が、キョウチクトウの花芯を食べてい

るのを見たことも1度だけある。頻度は少ないものの蜜利用はあるようだ。これらの個体

は若い個体のようである。

キョウチクトウはインド原産で中国を経由して江戸時代に日本に渡来したという(wikipedia)。

昔からあるわけではない。メジロは有毒植物を学習するのだろうか。若いときにちょっと

吸蜜してみて、こりゃだめだと学習するのだろうか?メジロがこの木に寄りつかないとい

うわけではない。キョウチクトウにつくキョウチクトウアブラムシ?と思われる昆虫を長時

間、こそげ取って食べるのを見たことがある。この昆虫はキョウチクトウの毒を食べても

OKなのだろうか。メジロはこの虫を食べても大丈夫なのだろうか?

6.沖縄本島におけるオオベニゴウガンとデイゴとメジロ

ボリビア原産のオオベニゴウガンはおしべが3cmほどの長さで全方向に密集して伸び

ているため、鳥も虫も盗蜜をしようにもできない構造になっている。また蜜源が多数に分

散しており、採蜜に手間をかけさせて、鳥や虫を花粉だらけにすることで、送粉を確実に

している。これはタンポポなどにも見られる構造だ。これも花と鳥と虫の進化のひとつの

姿なのであろう。ちなみに、オオベニゴウガンと亜種リュウキュウメジロの写真は、真木

広造先生の写真集にもっと美しい作品が載っている。

南米原産のデイゴは、盗蜜されることを諦めた植物なのかもしれない。メジロはつぼみ

のうちから穴を開けて蜜と柔らかい構造物を食べていた。なお、花が咲いてもよく蜜を吸

いに来る。デイゴ属の花は、鳥媒花の代表的な植物と考えられており、多くの論文がでて

いるが、鳥につぼみを破壊されても、受粉を成し遂げられるために大きめの花を咲かせ

ているようにも思える。原産地ではインコ類の盗蜜が多いようなので、これに対抗する特

殊な構造なのかもしれない。

また、赤い花は鳥を誘引する鳥媒花であるとも言われている。

参考文献:

Ragusa-Netto, J. 2002. Exploitation of Erythrina dominguesii Hassl.(Fabaceae) nectar by perching birds in a dry forest in western Brazil. Braz. J. Biol 62: 877-883.

7.野鳥が好むのは赤い花?黄色い花?

Grant and Grant(1972)によると、アメリカ合衆国においてハチドリによって送粉される一連の行

動パターンによく見られる花は、

(1) 長く、赤い、花弁を持ち、

(2)香りがなく、

(3)昆虫が留まる場所:プラットフォーム,がない、という。

Pickens(1931)は、鳥類が来る花は赤色が一番であり、紫、ピンク、オレンジ、青、黄、白、

緑、栗色と順番が続くと述べている。

南北アメリカ大陸では市販されているハチドリ用ハネーフィーダーは赤い色のものがほとん

どであ る(hummingbird feeder で検索)。また、ハチドリのフィーダーにスズメハチが来ない

ように、こ れらを駆除する黄色い容器が売っている。穴から入ると出られなくなる構造。スズ

メバチはハチドリ を追い払うことがあるらしい。(http://www.worldofhummingbirds.com/uninvitedwasps.php)

日本では黄色LEDの光で虫を呼び寄せる防蛾灯があるらしい。

黄色い鳥媒花は比較的少ないが、鳥類は黄色い色が見えない訳ではない。昆虫が好む黄

色い虫媒花と競合しないよう に住み分けているのではないかとも思われる。

写真は米国カリフォルニア州モントレーで撮影したアンナハチドリと黄色い花である。

沖縄でよく見る黄色いコガネノウゼンは、原産地ブラジルでは鳥媒花で、4種のごく限られた

ハチ ドリを送粉者としている。多くの場合は2種のみが媒介する(Mendoca et. al 2005)。特定

の限られた種類しか蜜利用しない進化した花という気がした。

面白いことに沖縄のメジロはこの外来種の黄色い花を蜜利用する。年によってはしないこと

もあり、頻繁に行う年もある 。

<参考文献>

Grant and Grant. 1968: Proctor and Yco. 1972

A.L.Pickens Condor, Vol.33,1931,pp.23-28

Luciana Baza Mendoca, Luiz dos Anjos, Revista Brasileira de Zoologia 22(1):51-59,marco

2005

10.メジロのコガネノウゼンへの盗蜜行動は午前と午後で異なる?

沖縄本島のメジロはコガネノウゼンへに対して2つの方法で盗蜜行動を行う。

(1)鍔と花弁の間に嘴を入れる方法、

(2)花弁を引き裂いて内部を舐める方法、である。

前者は一日中見られるが、後者の破壊的盗蜜は午後にしか見たことがない。偶然なのか、

そういうものなのか注目している。

ブラジルではコガネノウゼン近縁のT.aureaに対してオウム類が盗蜜を行うという(下記文献)。

午後になると群 れでやってきて、花弁を食べる。この植物の花弁は午後になると蜜が貯まっ

ているからだということだ。

沖縄のコガネノウゼン花を観察すると、花弁のしわと繊毛が細かく、蜜を溜め込みそうで、

実際にヒヨドリ はこの花の花弁を食べることがある。また落下した花弁に触るとべとべとで

ある。

もう一つのなぞは、アリとの競合だ。メジロはハイビスカスの花から盗蜜をする時、アリとの

競合を避ける ため、早朝に集中的に行う。コガネノウゼンへのアリがたかっているところを

見たことがないがどうなのだろ うか?Tabebuia属の木にはある種の毒が含まれていることが

知られている(wiki)が、アリが嫌いな成分が含まれているなど、何か理由があるかもしれない。

アリがこの木の蜜を好むなら、午後には蜜はなくなっているのではないかと思われる。

なお、毎年注意してみているが、双方とも2012年と2013年は全く見ることができなかった。お

そらく開花期の遅れから昆虫の大量発生と時期が合致して蜜利用の需要が減少したからと思

われる。来年は当たり年であることを期待している。

参考文献:

Extensive sonsumption of Tabebuia aurea(Manso)Benth. Hook.(Bignonianceae)

nectar by Parrots in a tecoma savanna in the southern Pantanal(Brazil),

Ragusa-Netto,J. - Braz. J. Biol. vol.65 no.2 Sao Carlos May 2005

11.沖縄のカンヒザクラに対するメジロの蜜利用

沖縄県那覇市のカンヒザクラは、開花期が1月下旬から2月上旬でピークは1週間ほどである。

メジロやハチ類はもちろん、ふだんは蜜利用をしないウグイスやヒヨドリもやってくる。

ほぼ満開と思える樹2本を対象として蜜量と糖度を測定した。

調査の1時間くらいの間にメジロは一方には頻繁に来ていたが、他方には来なかった。

頻繁に来るほうが断然蜜量と糖度が高かった。同じように見た目は満開に咲いているサクラだとしても、ピーク直前とピーク直後では、蜜量と糖度には雲泥の差があり、ミツバチの飛来頻度も違ってくるとあるミツバチの研究者が言っていたので、それが理由なのだろう。

蜜量が多い花は糖度が高かった。蜜量と蜜の糖度には正の相関性がある。これは、蜜がカップの縁にあふれ てくると、太陽光で温まった花びらの熱を受けて蒸散してどんどん濃縮されていく構造によると思われた。

なお、モモの花は、雄しべの基部が密集してフタになり、蒸散を防いでいる。短期決戦のサクラと 違い、開花期が長いモモは正反対の方向に進化している様に思えた。

予想外だったのは、サクラの少数の花で飛びぬけて蜜量と糖度が高い花があったことだ。

もしかすると報酬の多い花が少数存在させることで「射幸心」を煽り?、ポリネーターを誘引する戦略かと 思われた。ポリネーターを集めるための「宝くじ作戦」といえるかもしれない。昆虫より知能の高い鳥類への適応とい

うことであれば面白い。来年以降の課題である。

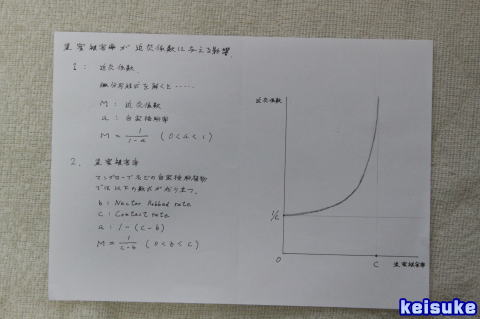

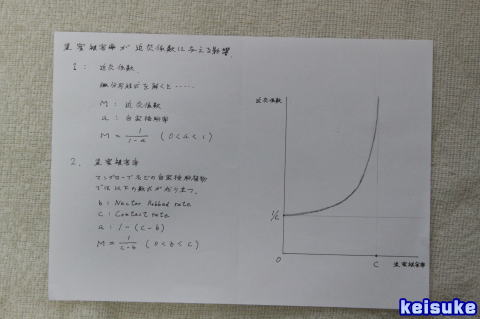

12.マングローブ花のメジロに対する進化

左オヒルギ、右メヒルギ

左オヒルギ、右メヒルギ

マングローブとは熱帯・亜熱帯地方の湿地に生える数種の植物の総称である。沖縄地方で

見る代表的なマングローブはオヒルギ、メヒルギ及びヤエヤマヒルギの3種である。種が

海や川で流されて分布を広げる海流伝播をする。

競合相手の居ない所に流れ着いて資源を独占する戦略は、ポリネーターの不足をもたらす。

知能の高いメジロをポリネーターとするオヒルギは用意周到に盗蜜を防ぐ機構

を発達させている。

1.ガクが花弁を覆うほど大きく、硬く、分厚い。盗蜜はできそうもない。

2.雄しべがばね仕掛けになっており、メジロの嘴が触れるとバネが外れて大きく動いて

花粉をつける。空振りしても花粉が飛び散るという用意周到さ。

3.大量の蜜がたまる直径1ミリ未満のカップが雌しべの根元に密集していて、メジロは長時間

の吸蜜を強いられる。

それに対してメヒルギは、小型昆虫をポリネーターにしている。

1.ガクが短小でほとんど花本体と一体化している。

2.バネ仕掛けのような機構はない。

3.花弁は大きな隙間があり、小さな虫でも蜜源にアプローチしやすい

4.蜜量は少ない。

この近縁の2種を比較すると、対ポリネーター戦略はこんなに正反対である。

盗蜜行動と近交係数の関係がクリティカルであるからだろう。

それは盗蜜被害率と近交係数の相関を示す以下の数式とグラフからも推定できる。

近交係数の増大は致死遺伝子の出現による個体群が死滅する確率の増大を意味

からである。

参考:

沖縄産マングローブ樹種の開花・受粉機構の検討とポリネーターの検索,馬場 繁幸

13.ムクドリはなぜサクラの蜜を吸わないのか?

サクラの花はアブやハチ類の昆虫はもちろん、メジロやヒヨドリもよく蜜を吸う。

ウグイスやスズメも蜜を吸う。鳥も虫もサクラの蜜が大好きなのである。

しかしムクドリがサクラの花の蜜を吸うのをは見たことがない。

ムクドリは甘いものが嫌いなのか?そんなことはない。甘い熟柿はムクドリの好物である。

栄養学的な説明を求めてみたらこんなことがわかった。

ムクドリ科の鳥の多くはスクロース消化酵素を持たない(Martinezら 1989)。

スクロースとは糖分の一種で単糖類のグルコース・フルクトースよりも分子量が大きくて

カロリーが高い。砂糖の主成分である。

サクラの糖分の比率はスクロース:グルコース+フルクトースは1:0.28-0.46であ

る(Granfeldら 1969)。これではムクドリはサクラの蜜をなめても下痢だけかもしれない。

しかしムクドリは花の蜜を吸わないわけではない。沖縄ではムクドリがデイゴの花の蜜

をじゃんじゃん吸うのである。台湾でもムクドリ類が熱帯植物の蜜を吸う。

ムクドリ近縁の種で言えば、コウライウグイスも花蜜が好きである。

台湾やマレーシアのバーダーにムクドリ類は花の蜜を吸わないなどというと笑われるか

もしれない。

デイゴ属植物の花は糖が少ない代わりにアミノ酸を多く含んだ蜜を出す。ムクドリ科とその

近縁種(フウキンチョウ、コウライウグイス、ムクドリモドキなど)はデイゴ属植物と共進化し

たというのである(Crudenら 1977)。逆にハチドリ類はデイゴ属の花蜜を吸わないとのこと

である。

この論文で扱われるムクドリ類との類縁関係は今となっては疑問があるが、甘くない花蜜

があるというのはちょっと驚きである。

アメリカ大陸の鳥媒花はハチドリに対して、蜜を吸うための止まり木を無くして高エネル

ギー消費のホバリング行動を強要し高カロリーの蜜を与えた。それに対してデイゴ属植

物は低カロリーでも需要のあるアミノ酸でムクドリ類だけを集める専門性に特化していっ

た。という一種の平行進化が考えられる。

引用文献:

Granfeld 1969 Agrc. Fosa Chem 1969.97.290-294

C Martinez 1989 Science Vol.243 No.4892 pp.794-796

R W Cruden Plant syst. Evol.126,393-403 1977

14.植物のフェノール化合物がメジロに及ぼす影響

沖縄ではメジロによるコガネノウゼンへの蜜利用は数年に1度だけ多数観察された。毎年

利用しない理由がないか調べていたが、コガネノウゼンがフェノール配糖体という物質を

多数持っていることが広島の研究者の論文で明らかになった(1)。

南アフリカでの研究によると、ある種の植物は苦い味のするフェノール配糖体を蜜に含ませ

ることで特定の種類のヒヨドリのみをポリネーターとして選択するという進化があったと推定さ

れ、メジロ類はフェノール配糖体を含んだ蜜を出す植物を避ける傾向があるとしている(2)。

コガネノウゼンの蜜は味が悪く、あるいは有害なために、よっぽど食べ物に困った年ではな

いとメジロが口にしないのではないかと私は仮説を持っている。コガネノウゼンの蜜にはアリ

がたからないのも同じ理由かもしれない。

植物はいろいろな作用をもつフェノール化合物を合成する(3)。ここには植物と鳥類の進化

の物語がたくさんあるに違いない。

(1)シンジタカハシほか、American Jor. Plant Science,2015

(2)Steve D. Johnson ほか、Ecoogical society of America 2006

(3)Teiz, L. and E. Zeiger, 2002. Plant Physiology. 3rd Edn., Panima Publishing Co., New Delhi, pp: 375-402.

15.沖縄本島におけるメジロとアリ類の競合について

メジロがハイビスカスの蜜を吸うにあたって、最大のライバルはアリだ。

赤松ら(2011)は、小笠原諸島での観察において、アリとの競合があるためにメジロは朝早くしか

蜜利用をしないと記述しているが、同様のことが沖縄那覇の漫湖公園で観察された。

那覇市では日の出1時間くらい前に盗蜜行動のピークが観察された。気温が高いためアリの

活動開始が小笠原よりすこし早い。

アリの少ない環境である伊江島において観察したところ、盗蜜行動は大幅に違っていた。

調査地の状況と観察方法

那覇の漫湖公園では、自宅外の猫愛好者が散布するペットフードが地面に散乱しているため

アリが多い。伊江島のハイビスカス園は閉鎖的な温室であり、砂地に最小限の施肥をしている

人工的な環境であるためアリが少ない。

那覇市の漫湖公園では日の出から日没まで観察した。伊江島ではフェリーの時間に合わせて、

10時から15時まで観察した。

観察結果

(1)盗蜜行動の時間帯

漫湖公園ではメジロは日の出前1時間前をピークに行っていた。

伊江島では、メジロは10-15時に観察する限り断続的に行っていた。

(2)行動の違い

漫湖公園では品種ブリリアントに対しては萼を深く切り裂く、品種ペインテッドレイディに対しては

穿孔する。品種アカバナに対しては切り裂きと穿孔の両方が見られた。

これに対して伊江島ではどの品種に対しても萼を切り裂きも穿孔もなかった。

結論と考察

(1)那覇の漫湖公園ではアリに取られて少ない蜜を根こそぎ取るために萼を切り裂く。それに対して

アリのいない伊江島ではメジロは萼を切り裂くことはしない。そのような手間をかけるよりたくさん

の花を訪花して蜜を採ったほうが効率がよいためと考えられた。鳥類の盗蜜による萼の破壊はミ

ネラルを摂取するため、という説もあるが、メジロについてはそうではな いと判断された。

(2)メジロは那覇漫湖公園では夜明け前の気温が上がらない時間帯に行動する。これは変温動物

のアリに対する恒温動物メジロとしてのアドバンテージと考えられた。

文献:

赤松陽介・杉田典正・上田恵介 2011 日本鳥学会 小笠原諸島父島におけるメジロZosterops

japonicusのハイビスカス花への盗蜜行動 60(2): 228?232 (2011)

16.スズメは桜の木を選ぶ

スズメは萼を切断して切断部分を食べることで蜜を得る(写真)。落下した花は特徴で、

萼が途中で切断されており、判別可能である。

宮城県仙台市の榴岡(つつじがおか)公園では約370本の桜があると言われているが、

4月11日、スズメが盗蜜を行っていたのは9本だけだった。

1週間後に訪れたとき、盗蜜されている桜の木は10本で7本が同じであった。仙台のスズメに

えり好みがある理由は、蜜量と盗蜜行動の相関性が高いためと推定し、マイクロピペットを用い

て、盗蜜される群の蜜量を、コントロール群と比較した。

沖縄の桜(ヒカンザクラ)は蜜量max20マイクロだったのが、ここではmax5マイクロで、残念なが

ら検出限界以下であった。太陽のパワーが違うのだろう。なお糖度は約35度で沖縄と同じくらい

だった。太陽熱を集める花びらが蜜壺に直結している「濃縮システム」のためと思われた。また

蜜量が少ないということはすぐ無くなってしまうということでミツバチ・ヒヨドリ・メジロなどとの競合

が激しいことが予想される。

名取市の朝日山公園では33本中7本にスズメの盗蜜が確認された。スズメの盗蜜選好性は

やっぱり高い。

仙台でスズメの盗蜜頻度が高い桜の品種はソメイヨシノ。シダレザクラは止まり難く、ヤマザクラ

は葉がでるのが早くて栄養分が花蜜に回っていないような気がする。

地上高が高い方が盗蜜率が高いというデータもあったが、沖縄での私の測定の経験上、

日当たりがよい枝の方が蜜量が高いので、やっぱり蜜量と盗蜜率は無関係ではないようにも

思えた。

人通りの多い場所を好む傾向はあるかもしれない。場所によってはむしろ低い場所の方が

盗蜜を受けていると思われた。ヒヨドリが盗蜜するスズメを追い払うことがよく見られたので、

人が近いところだと安心して盗蜜できるのだろうか。だが、人があまり通らない場所にも盗蜜

を受けている木がある。

5-7年前沖縄にいる時には桜の木毎のメジロの訪花率と蜜量の相関を調べたが、まとめき

れなかった。1本の木でも日当たりの悪い枝は蜜量が少なく、ばらつきがある。データのとり方に工夫が必要。

スズメは萼全体をかみ切るため、蜜のない部分を食べてしまう。蜜の多い花を選び取る基準

は蜜壺に嘴を入れて吸うメジロより厳しいのかもしれない。直感的には仙台のスズメにはメジロ

・ヒヨドリと違うなんらかの理由があり、しかも各地で微妙に違っているのではないかと思う。

なぞは深まった!

17.メグロとメジロの種間関係(2021年9月観察)

小笠原諸島のメグロはメジロと比較して足も嘴も大きい。メグロの体重は15g、メジロは11gである。

パパイヤの実をめぐる争いで、メグロがメジロを威嚇して駆逐することが観察された。

メジロはいつもいらだっていて、地鳴きは本土のメジロより高く、ヒステリックである。翼を半開き

にして震わせる威嚇行動が頻繁にみられた。

私の沖縄の経験では、軋轢が強いほど花への盗蜜行動が増える傾向がある。転移行動としての

意味があるのだろう。

沖縄では夏の盗蜜被害率は低いが、小笠原9月の被害率はかなり高かった。またアリが多く、

蜜を取っていくため、深く大きく花を破壊する実質的な盗蜜である。

盗蜜あり 盗蜜なし 合計 盗蜜被害率

------------------------------------------------------------------

地点1:9/23 13 73 86 15.1%

地点2:9/23 51 3 54 94.4%

地点3:9/23 100 0 100 100.0%

------------------------------------------------------------------

合計 164 76 240 68.3%(加重平均)

メジロ亜種リュウキュウメジロ(亜種メジロよりも腹が白っぽい)

メジロ亜種リュウキュウメジロ(亜種メジロよりも腹が白っぽい)

左オヒルギ、右メヒルギ

左オヒルギ、右メヒルギ